More than half a year has passed since you all heard from Max and the Jeune Filles.

We beg your pardon for being silent for such a long time, but the situation was (as you probably can imagine) more than demanding!

It took our whole energy to manage to survive, let alone to concentrate on creating new artworks.

Finally the struggling of Max was successful. Last but not least with YOU, the fans of Max’s art we managed to survive and we even got one step further and where able to do some very fine photo shootings despite the world literally lying in ruins.

Our special thanks go to Bilitis, Stella and Yuna who stayed with us and delivered some of their best photos ever made by Max.

It seems that these special times, with all their challenges, have spurred Max and the girls on to top performances.

Today we present a new video and we also want to introduce the last new book featuring a story of Olivier Mathieu, which we just received.

A book that we think is really worth reading!

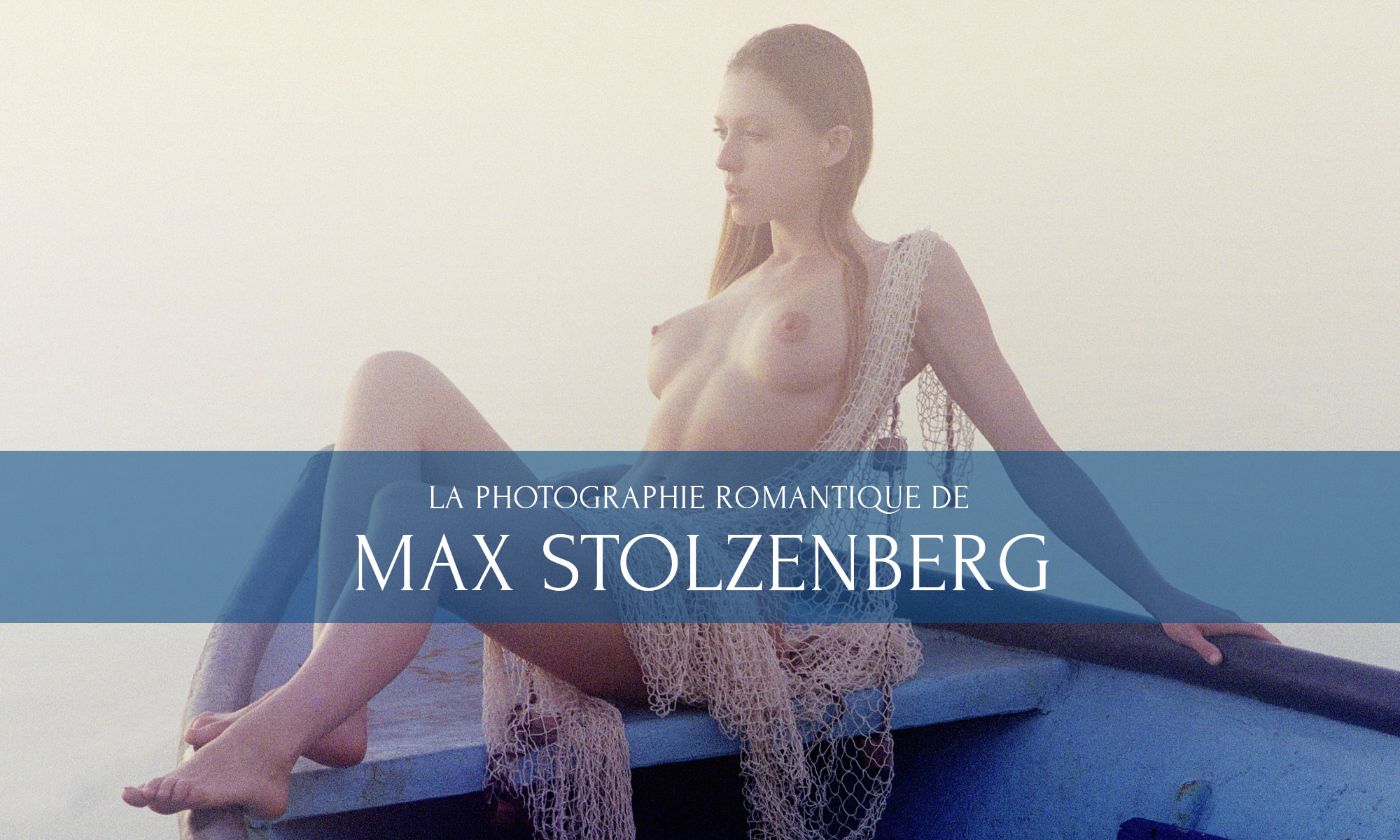

First of all some new pictures!

During the Summer Max encountered an old Merry-Go-Round and was able to do some photos with the girls.

This clip and the corresponding pictures are the prelude to a new series of pictures that will sweeten your winter.

[pp_gallery id=”2183″]

Want more sweets?

Then we strongly recommend you to buy and read the following book with previously unpublished texts by Olivier Mathieu, Roland Jaccard and Jean-Pierre Fleury.

There is hardly a better pastime than a good book and beautiful pictures in these unpleasant times.

So if you’re still looking for the one or the other Christmas present, then consider this book and a nice picture or two made by Max.

Olivier Mathieu has just published “Ma petite bande de jeunes filles en fleurs”, a book that tells the greatest love story of his youth, which took place in 1978 and 1979 on a Norman cliff, in the French city of Arromanches. The book “Ma petite bande de jeunes filles en fleurs” (“My little band of young girls in bloom”) (this title is obviously an allusion to Marcel Proust) is a collective work. There is also a text by Roland Jaccard, author in 1975 of the best seller “The Inner Exile”. The book, of course, evokes David Hamilton on a few occasions. Even better, Roland Jaccard in his text (page 8) evokes (or imagines) an old model of David Hamilton, a girl about whom Olivier Mathieu answers him on page 51 of the book. It is therefore a dialogue between the two writers about a half-real, half-imaginary model of David Hamilton.

The book can be ordered via the homepage of Olivier Mathieu

The following text is an excerpt from the book, which, as already mentioned, we consider to be very worth reading.

Olivier Mathieu

« Ma petite bande de jeunes filles en fleurs » (2020)

I

Septembre 1976.

Véronique et Corinne évoquaient une même photographie

dont une épreuve eût été imprimée sur papier brillant, l’autre sur

papier mat. Mais que le tissu dont leur chair était faite fût satinette,

cheviotte ou velouté, les deux amies étaient inséparables. Et elles

avaient la souplesse harmonieuse, la savoureuse finesse de Liliane

et Juliette dans Adieu Philippine de Jacques Rozier.

Véronique suçait un esquimau glacé de couleur rose fixé à son

bâtonnet, et j’étais devenu amoureux fou d’elle. Coup de foudre. En

ce temps-là, c’était la plus belle fille de la banlieue. Des lèvres bien

dessinées, des cheveux de jais, un port de princesse, une taille de

nymphe, un mélange bouleversant d’innocence, de tendresse altière

et de timidité. Elle ne m’avait jamais fait mordre dans l’esquimau mais

il suffit que j’y pense pour que le goût m’en remonte à la bouche.

Nous avons commencé à nous parler, chères Véronique et

Corinne, en septembre 1976 aux Grandes Terres (à cent mètres

du château d’Alexandre Dumas, on allait chez Gaël qui, l’année

d’avant, était avec Véronique en CM2).

L’après-midi déclinait et, sur les courts de tennis, tandis que

le crépuscule s’était paré de son plus beau manteau de pourpre

et d’or, on entendait les bruits vibrants, réguliers et moelleux des

balles qu’échangeaient, au-dessus des filets déchirés, les joueuses

aux jupettes blanches, avec des rires et des cris qui grimpaient

dans l’air serein d’une fin d’été.

J’avais quinze ans, presque seize. Vous en aviez treize, l’âge

de Dolorès Haze. Je n’ai jamais oublié la lumière de cette journée d’automne. Je fus amoureux de toi, Véronique, puis de toi,

Corinne, puis de toutes les deux, éperdument. Quarante-quatre

ans après, je le suis toujours.

Véronique, tu avais les cheveux lisses; et toi, Corinne, tu les

avais bouclés.

II

Juin 1977.

Ma première déclaration d’amour, c’est toi qui en fus la destinataire, Véronique. Ce fut la première que tu aies reçue, aussi. C’était le

22 juin 1977. Nous jouions à cache-cache, dévalions les allées sur nos

planches à roulettes, cueillions des fleurs, courions sur les pelouses

et traversions les arcs-en-ciel qui transparaissaient dans l’eau, tombant en pluie, que répandaient les tuyaux d’arrosage des jardiniers.

La sensibilité, la fierté et la timidité réunies sont un trio fâcheux,

notait Henri-Frédéric Amiel dans son journal intime. Il avait raison.

J’en étais l’illustration.

Moi qui ne savais strictement rien des filles, je t’avais proclamé mes sentiments en public, chère Véronique, au milieu de

tes copines (Frédérique D., Nathalie B. et ses barrettes à cheveux,

Isabelle C. et sa tignasse rousse…) et l’on aura rarement assisté à

scène plus grotesque et touchante à la fois.

Corinne avait cru que je me moquais.

– Il se moque de toi!

Je ne me moquais pas du tout. Mes conceptions philosophiques

étaient absolues et radicales. Il n’était que logique que ma déclaration l’eût été. Absolue. Radicale. Et ridicule. J’étais imbécilement

naïf puisque j’étais persuadé qu’en ce monde, il ne pût y avoir

d’amour sans âme.

A l’idée de l’audace que je venais de manifester, ma bouche

était sèche de terreur.

Nabokov est mort le 2 juillet.

III

Mars 1978.

Comme toutes les années, celle-là fut faite d’un printemps,

d’un été, d’un automne et d’un hiver. La jeunesse est le temps où

chaque nouvelle saison, et même chaque jour, nous donnent à

eux seuls l’impression d’inaugurer une année nouvelle.

Le mois de mars eut cinq mercredis. Et chaque mercredi après-midi, sa boum. J’avais raté la première. A travers les fentes des

volets de ma chambre où j’écoutais les nocturnes de Chopin joués

par Samson François, j’espionnais votre arrivée. Le car de ramassage

scolaire vous déposait sur l’avenue entre les Grandes Terres et les

Vignes Heureuses, avec en bandoulière votre sac couleur kaki.

Près de la MJC (abréviation que nous raccourcissions davantage

encore, MJ), les cerisiers du Japon étaient en fleur, vêtus de leur

mousseline rose et blanche.

Tu avais eu un peu de retard ce jour-là, chère Véronique.

Je ne t’avais plus vue depuis ma déclaration. Puis la porte de

la MJ s’est enfin ouverte et un contre-jour de lumière éclatante

m’a aveuglé, d’où a émergé ta silhouette (tu avais un sweatshirt

blanc Fruit of the Loom et une longue écharpe de tissu violet

autour du cou). C’était le 8 mars 1978. Trois jours avant la mort

de Claude François. Le premier slow de ma vie, je l’ai dansé

avec toi. Rare Bird, Sympathy. Le second, un instant plus tard,

de nouveau avec toi. Le troisième, avec Corinne. Eagles, Hotel

California.

Je songeais à vous en m’endormant et en m’éveillant. Du matin

au soir, vous étiez dans mon esprit et dans mon coeur. Vous vous

promeniez sur l’écran de mes paupières. Ensuite, à votre vue, je

m’enfuyais en courant.

Chères Véronique et Corinne, vous étiez partout. Vous m’inspiriez des poèmes que je publiais dans la revue Quetzalcoatl de

Lionel Rombouts. Vous étiez dans les neuf symphonies de Beethoven, dans le soleil, la pluie, les nuages, les brins d’herbe, les

bouquets noirs des noisetiers aux châtons d’émeraude, les galbes

des saules blonds aux châtons d’ocre, le vent, les vieux murs de

Saint-Germain. Mon obsession à votre égard ne s’égarait pas une

seconde. Lancinante et tenace, elle me ramenait toujours à vous.

Votre existence et jusqu’à votre absence me comblaient d’une

extase pérenne. Je n’ai jamais plus éprouvé cela.

Véronique et Corinne venaient désormais tous les jours aux

Grandes Terres. Elles s’étaient inscrites au club de séricigraphie.

Dans une débauche de couleurs et d’odeurs inébriantes de solvants, elles imprimaient des dessins sur des tissus, des écharpes,

des affiches. L’atelier était installé au rez-de-chaussée de la MJ,

dont les murs étaient inspirés par le graphisme du disque Angel’s

Egg, de Gong.

Ah! Qui me rendra les longs regards et les sourires timides des

deux écolières sous le ciel des banlieues parigotes, mâchonnant

sans malice un crayon, bâclant leurs devoirs à la table d’un café,

cachées derrière la cascade de leurs cheveux qui se répandaient

sur leurs cahiers? “Qu’est-ce que tu étudies, aujourd’hui?” demandais-je. Elles levaient vers moi leurs grands yeux brillants et purs et

répondaient: “Les sentiments”. Printemps de david-hamiltonienne

lumière…

Elles étaient sur le point de franchir la frontière qui séparait

leur enfance des songeries et des élans de l’adolescence. Elles ne

se maquillaient pas, ou alors je ne m’en apercevais pas. J’étais

profondément ému par les cernes minces qui soulignaient parfois

leurs yeux. Elles n’avaient pas besoin de se mettre de rouge aux

lèvres pour que leurs bouches soient superbes. Nos planches à

roulette de l’année passée avaient été reléguées au placard, rem-

placées par des paquets de cigarettes. D’ailleurs, avec une adresse

qui me laissait béat d’admiration, voilà que d’un coup de langue

Véronique et Corinne en fabriquaient une après une autre, à l’aide

de leurs rouleuses.

Au bac, j’avais quitté l’épreuve écrite de latin, censée durer

trois ou quatre heures, au bout de vingt minutes. Les examinateurs

avaient écarquillé les yeux. Ils ne pouvaient pas se représenter

l’importance d’un rendez-vous avec Corinne. Ma mère avait été très

déçue que je n’aie que six sur vingt à ma version (c’était Virgile).

Moi, davantage: Corinne m’avait posé un lapin.

Bachelier depuis moins d’une semaine, voilà que par un aprèsmidi à la température étouffante j’étais sorti de chez moi pour

me rendre chez les parents de Véronique qui habitaient dans une

tour des Vignes Heureuses, en face de la piscine municipale. Le

quartier était vide. La porte, dans l’entre-bâillement de laquelle sa

mère m’était apparue, ne m’avait permis de rien discerner, mais

d’énormément rêver. Me trouvant dans les lieux où vivait Véronique, j’étais aussi troublé que si j’eusse pénétré le saint des saints.

Tout tremblant et bégayant, je m’étais présenté comme un

ami de Véronique et j’avais demandé de ses nouvelles. Sa mère

m’avait souri avec ce sourire très particulier de malice indulgente

qu’ont les mamans quand elles devinent qu’un jeune garcon, par

surcroît inoffensif comme je l’étais, est amoureux de leurs filles:

– Véronique est en vacances. A Arromanches.

– Où est-ce, Romanche?

– Pas Romanche, Arromanches.

– Alors, Véronique est en Suisse?

– Non, en Normandie…

– Mais oui! Arromanches! En Normandie!… Souhaitez de bonnes

vacances de ma part à Véronique, Madame!

– Lui souhaiter de bonnes vacances? Euh, oui, je le ferai. Sans

faute.

– Je m’appelle Olivier. Vous n’oublierez pas, n’est-ce pas?

– Véronique sera ravie, j’en suis certaine…

– Au revoir, Madame…

Dans la rue, sur les trottoirs de goudron rouge de la résidence

des Vignes Heureuses, je m’étais épongé le front comme si je fusse

sorti vainqueur de quelque cérémonie protocolaire au cours de

laquelle la famille de mon aimée eût donné son aval à notre amour.

J’avais l’impression d’avoir accompli un immense pas dans la vie.

IV

Août 1978.

Il y avait plus de sept semaines que votre impérieuse attente me

consumait. Le 22 août 1978 vers trois heures de l’après-midi, mon

émotion avait été telle que dans le silence, sous le grand soleil,

j’avais entendu battre le sang avec violence dans mes artères et

dans mes tempes comme une horloge soudain déréglée, affolée:

Véronique et Corinne!

Le jour de nos retrouvailles, Véronique (tu avais passé le

mois d’août en Angleterre, à Chelmsford), tu avais un pantalon

blanc en velours côtelé. C’est curieux, la façon dont cette image

s’est gravée dans mon souvenir. Tu avais les plus belles jambes

de la banlieue, croyais-je. Je me trompais. Plus de quarante ans

après, je sais que tu avais tout simplement les plus belles jambes

au monde.

Pour fuir les chaleurs suffocantes de la canicule, nous avions

dirigé nos pas vers le centre commercial et son jardin composé

de jeux d’eau et de pelouses où quelques tuyaux de métal soudés

les uns aux autres formaient une sculpture d’art moderne d’un

certain André Bloc. Véronique et Corinne, mineures, ne pouvaient

pas entrer au bowling. Construit à un emplacement initialement

prévu pour l’édification d’une chapelle, ça avait été le théâtre de

bagarres et de rivalités entre plusieurs bandes de blousons noirs

des années 1960. Cette fois le gérant, voyant les deux filles en ma

compagnie, n’avait pas bronché quand nous avions poussé timidement la porte de verre, doublée d’un rideau crasseux qui avait

dû être couleur jaune d’oeuf. Tandis que nous dévalions quatre

à quatre l’escalier de faux marbre de la salle des flippers (nous

avions joué au Check Mate), l’air glacial brassé par de grands

ventilateurs était monté à notre rencontre tout en portant à nos

oreilles les notes liquides, sirupeuses, de How deep is your love.

Ma mère, dont je ne sais comment elle avait fini par apprendre

leur existence, jugeait Véronique et Corinne médiocres.

Cette épithète m’avait rappelé Marcel Proust, qui écrivait dans

A l’ombre des jeunes filles en fleurs: “J’avais autrefois entrevu aux

Champs-Élysées et je m’étais mieux rendu compte depuis, qu’en étant

amoureux d’une femme nous projetons simplement en elle un état

de notre âme; que par conséquent l’important n’est pas la valeur de

la femme, mais la profondeur de l’état; et que les émotions qu’une

jeune fille médiocre nous donne peuvent nous permettre de faire

monter à notre conscience des parties plus intimes de nous-mêmes,

plus personnelles, plus lointaines, plus essentielles, que ne ferait le

plaisir que nous donne la conversation d’un homme supérieur ou

même la contemplation admirative de ses œuvres.”

Véronique et Corinne n’étaient pas médiocres. C’était les filles

les plus délicates, les plus distinguées, les plus originales de ma

jeunesse.

Les blancs-becs des Grandes Terres me couvraient de moqueries

et de sarcasmes parce que l’évidente pureté de mes sentiments

ne pouvait leur être qu’incompréhensible. En amour, j’étais d’une

maladresse insigne. Il paraissait quelquefois que je me donnasse

en spectacle, ce qui faisait ricaner grassement ceux dont la vanité

était blessée par les qualités de coeur que je recélais. Ils avaient

prédit que Véronique et Corinne ne m’adresseraient jamais la

parole et qu’elles ne me fréquenteraient pas. Ils avaient fait erreur.

A ma profonde surprise, chères Véronique et Corinne, nous

sommes devenus le plus inséparable des trios. Nous avons commencé à grandir ensemble.

J’adorais l’atmosphère des crépuscules magniterriens. La banlieue s’endormait, la lumière s’évaporait de la terre. Elle semblait

se détacher à douleur des pelouses jaunies dorées brûlées par

le soleil, plusieurs minutes après sa chute. Dans les tennis, les

réverbères s’allumaient et les premières étoiles montaient dans

le ciel. Les cris des enfants s’estompaient et le vent dispersait les

mots que nous prononcions.

Parfois, il se mettait à pleuvoir. Nous étions assis sur un banc.

Quelques gouttes espacées (et flic, floc, et flic et floc) sonnaient

métronomiquement tièdes et sonores et parfumées sur vos cuisses,

mouchetant le tissu bleu clair de vos blue jeans. Et l’immense

rayonnement du soleil d’or, au crépuscule, pétillait sur les feuilles

du peuplier gorgé de pluie.

Le quinze septembre, jour de la rentrée, je vous avais accompagnées jusqu’aux portes de l’établissement scolaire où vous entriez

en classe de troisième. Pendant toute l’année, ma mère me croirait à la Sorbonne où je ne mettrais jamais un pied. Chaque jour,

je passais la Seine. Entre le pont de l’île de la Loge et le viaduc

ferroviaire, il y avait beaucoup de vent et, dans le ciel bleu, de

grands nuages blancs et gris où ressuscitaient maintes images de

mon enfance.

“On a tous dans l’coeur une petite fille oubliée, jupe plissée

queue d’cheval à la sortie du lycée”, chantait Laurent Voulzy. Je ne

vous ai jamais vues en jupe plissée mais je vous attendais à cinq

heures précises à la sortie du lycée Wilhelm Röntgen, comme si

j’avais projeté de vous kidnapper. Je me souviens d’une rue étroite,

d’une palissade de béton, de maigres pelouses et de petits arbres

qui se dépouillaient de leurs feuilles. Je me rappelle surtout le

ballet endiablé de nuages d’un coloris délicieux qui, flottant dans

la magie chatoyante et attendrie de la lumière du soir, accostaient

le soleil et l’escortaient jusqu’à ses propres funérailles, son ensevelissement derrière l’horizon.

Quand la sonnerie électrique retentissait avec sa vibration

métallique désagréable mais qui marquait votre retour à la liberté,

vous vous élanciez vers moi. En classe, vous mâchouilliez des

crayons ou des capuchons de stylos-billes et il en restait parfois

une trace presque imperceptible au bord de vos lèvres. La plupart

des filles, plus gentilles que celles d’aujourd’hui, se confondaient

les unes avec les autres, qu’elles eussent des franges ou les cheveux longs et lisses séparés au milieu du front. Chères Véronique

et Corinne, je vous reconnaissais immédiatement au milieu de la

masse indistincte des autres écolières qui s’égaillaient.

Dans un éclat de rire, Corinne regardait ses doigts, copieusement

noircis par les cartouches de son stylo. Je surprenais son regard

et nous riions ensemble. En une seconde, elle était en croupe sur

la mobylette que ma mère venait de m’offrir (c’était une Peugeot

103 de couleur orange, avec un siège à deux places). Le sac de

la lycéenne, de semaine en semaine, se couvrait de dessins au

marqueur noir et au Tipp Ex, graffitis, dédicaces, citations de

chansons.

Des rangées de peupliers déplumés se réverbéraient dans

le miroir rose et bleu de la Seine parcourue de rares péniches.

Saluant d’une boutade les deux statues monumentales situées à

l’entrée du pont du Pecq, nous nous enfoncions dans la banlieue.

J’étais profondément orgueilleux de porter Corinne sur ma bécane.

D’ordinaire, notre destination était les Grandes Terres, parfois le

bar Narval au Vieux Marly, ou le café Soubise sur la place du

château à Saint-Germain.

Dans l’atmosphère enfumée des salles de jeu, nous jouions au

flipper, penchés studieusement sur la vitre des billards électriques

où quelquefois nos visages se reflétaient, toujours préoccupés que

nous étions de renvoyer le plus haut possible les billes brillantes

d’acier, trois par partie, qui rebondissaient entre les champignons

ou sur les élastiques latéraux, franchissaient les rampes et les portes

tournoyantes, abattaient les cibles tombantes. Le flipper n’était pas

sans similitude avec l’existence. Je mettais une telle rage à effectuer

des fourchettes parce que je sentais, dans mon coeur, que la plus

opiniâtre des luttes serait toujours celle que j’avais engagée contre

la fuite du temps. Davantage de billes ou de parties gratuites nous

valaient l’habileté ou la chance, et davantage ces moments, où je

sentais contre moi les épaules de Véronique et de Corinne, se prolongeaient. J’en tressaillais. Je n’avais peur que d’une seule chose,

c’était que leur présence dans ma vie ne dût être que passagère.

Espérant les impressionner et démontrant de la sorte un conformisme consternant et très inhabituel chez moi, j’avais commencé à

fumer, aussi.

Certains soirs, il fallait que Corinne rentre sans tarder. Elle

s’asseyait alors tout au fond de son autocar garé un peu à l’écart,

dans le grand tournant de la rue du lycée Wilhelm Röntgen. Avec

l’avancée de la saison, des gouttes de pluie étincelantes hésitaient

et glissaient, tremblantes, sur les vitres. On aurait dit des perles. Elle

agitait sa jolie petite main pour me dire au revoir avec tellement

de gentillesse et de douceur que j’en étais bouleversé. Ce signe

d’intelligence et d’amitié était accompagné d’un sourire permanent.

Le mercredi, un usage s’était rapidement établi. Nous attendions

le bus 158 de la RATP à l’Ermitage, quartier de Jacques Tati. On

voyageait toujours en resquille, après avoir ramassé par terre des

tickets déjà compostés. A Saint-Germain, nous sautions par-dessus

les tourniquets du Réseau Express Régional A, baptisé de ce nom

depuis moins d’un an, qui nous conduisait à Paris. Nous n’avons

jamais rencontré de contrôleurs. Dans le journal des Goncourt, une

princesse s’exclame: “Passer dans cette machine étroite à la queue

leu leu de tout le monde, ça m’est odieux!” Excellente définition

d’Olivier Mathieu: passer à la queue leu leu de tout le monde, où

que ce soit, ça m’était odieux. Rien n’a changé.

Le train se mettait en branle entre cahotements des wagons et

grincements stridents des rails. On s’affalait sur le siège près de la

fenêtre, nos jambes nonchalamment allongées sur les banquettes

en skaï orange. Nous détestions les conventions de cette société.

Surtout moi.

Après avoir flâné sur les boulevards du quartier latin, nous

allions au cinéma. Le ticket d’entrée devait coûter dix-huit francs.

Il y avait encore des ouvreuses avec leur lampe électrique et leur

panier de friandises et d’esquimaux. Nous consommions une

crème glacée, enfouis dans les fauteuils de velours rouge rêche.

Fini le film et réenjambés les tourniquets, on traversait de

nouveau les petites gares de la banlieue ouest, immobiles entre

les réverbères au garde-à-vous, dont les halos trouaient l’obscurité en projetant des pinceaux de lumière. A Nanterre où j’avais

habité en mai 1968 à la résidence universitaire, la gare ne s’appelait déjà plus La Folie. Ma folie à moi, c’était Véronique et

Corinne. A Rueil-Malmaison, nous courions à perdre haleine et

en riant sur le quai, pour attraper la correspondance vers Saint-Germain. Une fois les filles chez elles, je restais seul. La nuit était

vide, soudain.

C’était moi qui payais les verres, les cafés, les laits fraise,

les parties de flipper et de babyfoot, les places de cinoche et les

glaces à l’entracte. Tel était le moyen que j’avais inventé, moi qui

ne sortais avec aucune de vous, chères Véronique et Corinne,

pour sortir avec les deux ensemble. J’avais eu un jumeau, mort à

l’âge de cinq jours. Dans mon destin, tout a été de l’ordre de la

gémellité, du reflet, du double, du chiasme. Vous aussi, vous étiez

deux. Vous ressembliez à des soeurs qui s’aimaient tendrement.

Vous étiez deux vies, deux mondes, deux coeurs, deux souffles,

deux voix, mais une seule promesse de bonheur.

Je me jurais de dire à Véronique et à Corinne, demain, toutes

les choses que je ne leur avais pas dites aujourd’hui.

As always the pictures in the video and on our site are available in different sizes and strictly limited to 300 copies.

Each picture is autographed by the Max Stolzenberg himself, titled and dry stamped to ensure originality.

Some of the pictures have not been published before and it is still possible to get hold of the number 1 of 300 prints.

Pictures can be ordered here.

Just let Bilitis know which picture you want to buy and which size you want and she will arrange everything for you.

Prices and sizes can be found on our shop page.

We also highly recommend to visit sour atelier. Here you can convince yourself of the high quality, painting like, pictures and the wonderful workmanship of our limited prints.

Max uses only analog cameras and genuine film for his artwork!